横浜国立大学理工学部建築都市環境系学科卒

一級鉄筋技能士

唎酒師

狂人のごとく特定の分野、中小企業を理解し、国の補助金を獲得します。最近は中小企業のM&Aにも挑戦中

梁は建物を建設するうえで非常に重要な構造部材のひとつです。

この記事では、S造やRC造の梁の鉄筋の基本を解説していきます。

目次

梁の構造の基本

梁には構造上の違いからピン接合の梁と剛接合の梁があります。

ピン接合の梁で代表的なものは木造の梁ですが、この記事でご紹介するのは剛接合の梁のうち、RC造の梁になります。

RC造の梁は剛接合の梁

鉄筋コンクリート造(RC造)の梁は剛接合の梁です。

剛接合のことをラーメン構造ということもあり、ラーメン構造は柱と梁が溶接や適切な定着をとることで一体化してひとつの構造体となっています。

個人向け住宅で一般的な木造の梁等のピン接合の梁は、剛接合と違って水平方向の荷重に対する補強が必要になることが多々あります。

剛接合の梁の種類は大梁と小梁の2種類

剛接合の梁の種類は基本的には大梁と小梁の2種類です。

大梁は柱の間にある梁、小梁は大梁の間にある梁と覚えておきましょう。

一方で、ピン接合の梁の場合は補強の役割を持つ梁も存在します。

上の木造の梁の画像でいうと、銀色で斜めに掛かっている部材が補強の梁です。補強の梁には「ブレース」や「火打ち梁」があります。

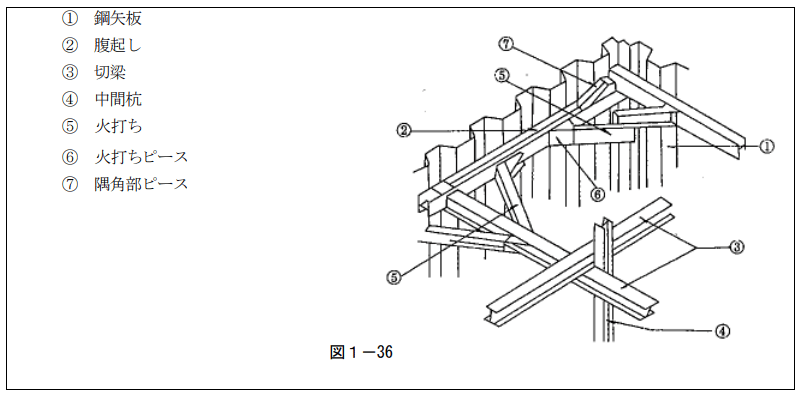

出典:土木工事設計要領 第1編 共通編(H29.10)

土木分野の例でいえば山留め部材に火打ち梁が使用されたりします。

基本的には大梁と小梁の2種類

ピン接合の梁の場合、ブレースや火打ち梁などの補強用の梁がある

RC造の梁の基本

梁の構造上の違いが理解できたところで、鉄筋コンクリート造(RC造)の梁について詳しく理解していきましょう。

地中梁や一般階の梁の図面上の表記方法や梁全般の鉄筋の名称、さらに鉄筋の数量の拾い方の基本まで解説していきます。

梁ってなに? 梁はスラブが受けた荷重を柱に伝達する

RC造などの一体式構造の場合、スラブは鉛直荷重を支えて梁に伝え、梁はこれを柱に伝達します。

柱や梁、スラブは適切に結合することで一体になり、地震の際には応力をそれぞれの部材に伝達し合います。

梁は耐震構造上非常に重要な役割をもつ部材になるのです。

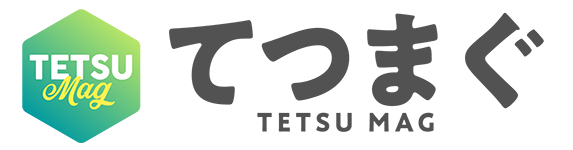

地中梁にはFの表記がつく

地中梁は基礎であるFoundationの頭文字をとってFG(地中の大梁)やFB(地中の小梁)の表記になります。

地上の梁は階層ごとにG1やB2等の表記がされるのが一般的です。

梁の鉄筋の種類は全部で8つ

梁の鉄筋は全部で8種類あります。

上主筋、上宙吊筋、下宙吊筋、下主筋、あばら筋(スターラップ)、腹筋、中子、巾止筋の8つです。

建築図面によっては、違った名称で記載されている場合があります。

下の図の例では上主筋と上宙吊り筋が上端筋と表記されてまとめられています。

一般的には「主筋」とは上主筋、下主筋のことを指しています。

図の例でいえば上主筋は3本、上宙吊り筋は2本、下宙吊り筋は2本、下主筋は3本と本数を数えます。

梁の主筋は3種類に細分される

一般的な鉄筋の名称は上記の8種類で網羅できます。

しかしながら、鉄筋工事の業務となるとより深い理解が必要です。

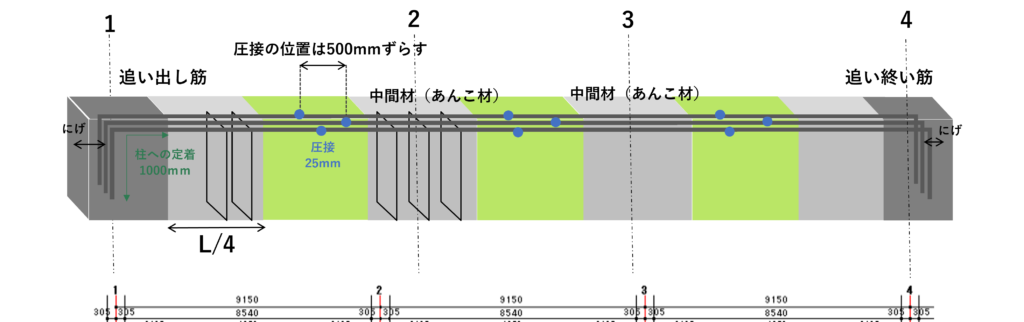

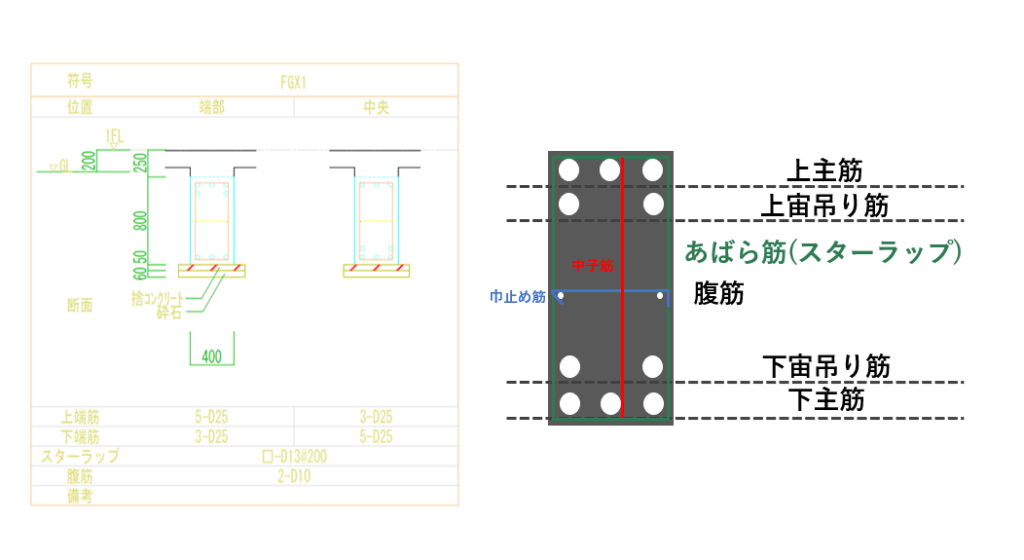

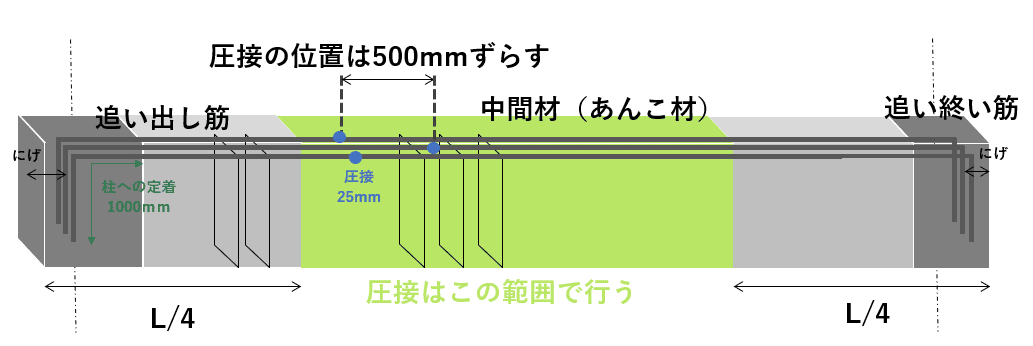

梁の主筋はさらに3つに細分でき、追い出し筋、中間材(あんこ)、追い終い筋の3種類です。

追い出し筋と中間材は、定尺材を使用するのが一般的です。

定尺材とは異形棒鋼メーカーが製造した鉄筋材料で、長さは3.5mから0.5m刻みで製造されます。

例えば1.5mの鉄筋部材が4本必要な時は、定尺材は6.0mの定尺材を切断すればロスは発生しません。

定尺材の材料を使うことで加工(切断)の手間を省くことができます。

追い出し筋と中間材は定尺材で作成する一方で、追い終い筋は定尺材料にならないのが一般的です。

追い終い筋は継手位置の調整や、全体の収まりの調整の役割を担っています。

追い出し筋、中間材→定尺材を使用

追い終い筋 →切断材を使用

梁の鉄筋の計算方法

続いて、梁の鉄筋の計算方法についてみていきます。

追い出し筋、中間材、追い終い筋の計算方法

梁の鉄筋の種類と名称が理解できたところで、具体的な計算方法を見ていきます。

1~4の通り芯があり、通り芯のそれぞれに柱があるとします。

通り芯は柱芯とします。主筋径はD25、上筋の圧接位置は中央とします。

この時の上筋の拾い出しを行ってみましょう。

例えば、1-4間で材料を拾い出しする時

|

1 2 3 4 5 6 |

(9150-305+1000)+9150+ (9150-305+1000)+25+25+25=28915mmm #1000はD25*40d 中間材9000mmを2本使うとすれば、 28915mm-9000*2=10915mm 6000mm(追い出し筋)と4915mm(追い終い筋)で圧接の位置OK?→OK |

という感じで、材料を拾っていきます。

追い出し筋は柱への定着長さを確保する必要があります。

図の「にげ」とは柱面からの上筋のかぶりです。

定着長さに関しては以下の記事を参考にしてください。

にげを100とする場合の追い出し筋の片アンカー長さを計算してみます。

|

1 2 |

25*40d=1000mm →1000-(610-100)=490mmの片アンカーが追い出し筋 |

となります。

圧接の位置は500mmずらす

気を付けなければならないのは圧接の位置です。

図の緑の部分を見てください。

地震動による応力の関係で梁部材同士を圧接する場合は適切な位置で施工する必要があります。

この圧接の位置は柱面からL/4を基準にして設けるのが基本です。

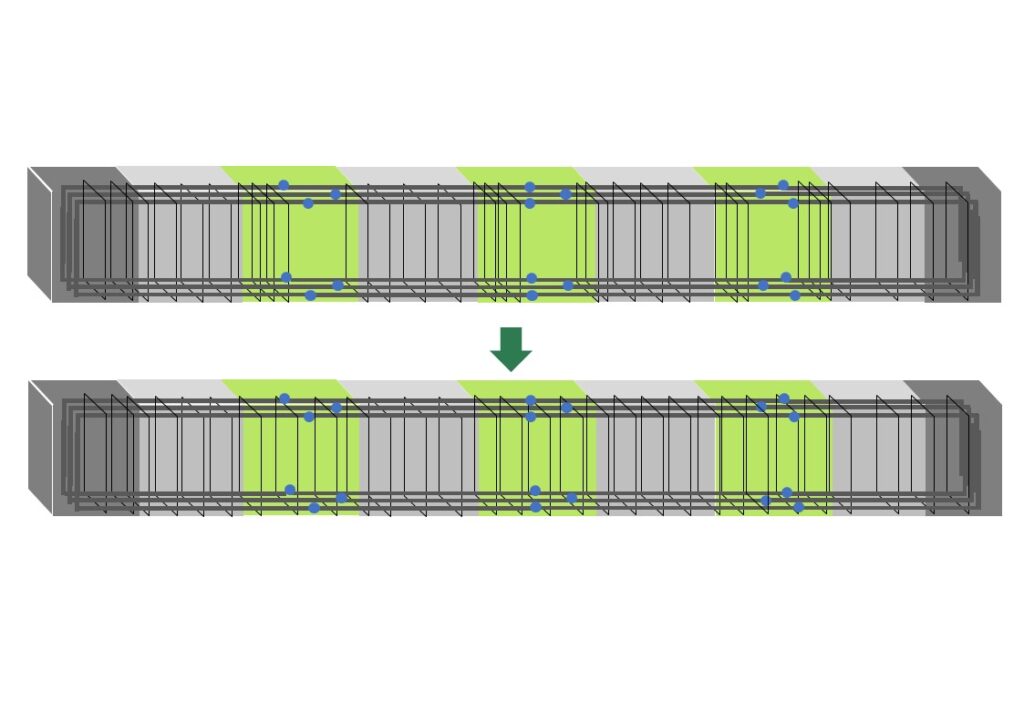

圧接の位置はせん断力に対抗させるために継ぎ手位置を500mmずらす必要があり、追い出し筋で調整するのが一般的です。

現場で実際に梁の施工を計画する際は、施工のしやすさを考慮に入れる必要があります。

部材の種類が多いほど梁の施工は複雑になり、現場のメンバーに説明する手間も多くなります。

追い出し筋や中間材の種類をできるだけ統一したり、アンカー長さを統一することで、できるだけ施工がしやすいように単純化することが大切です。

圧接の位置関係を間違ってしまうと手直しに非常に手間がかかってしまいますので、事前に元請け建設会社・設計事務所に確認しておくのが良いでしょう。

500mmの差は追い出し筋で調節しよう

施工効率を考慮し、種類の少ない単純な部材設計にしよう

スターラップの拾い出し

スターラップはせん断補強鉄筋や斜めひび割れ防止筋などといった名称でも呼ばれています。

一般的な梁のせん断補強鉄筋のことはスターラップと呼んで問題ないです。

スターラップの拾い出しは非常に簡単です。(柱面間距離/配筋間隔(ピッチ))+1本で算出できます。

上記の例でいうと、1-2間の距離は9150mmですが、1-2間の柱面間距離は8540mmとなります。

柱の内部にはスターラップは設置しませんので、柱面間の距離を採用するのが適切です。

|

1 2 |

#スターラップのピッチが@200の時 8540/200+1=43.7→44本 |

これが1-2間のスターラップの本数です。

実際に梁を施工する際の基本手順とテクニック

拾い出しで見てきたように、梁の部材には多くの種類があります。

多くの種類の部材を間違えずに効率よく配筋するために熟練者は多くの工夫をしています。

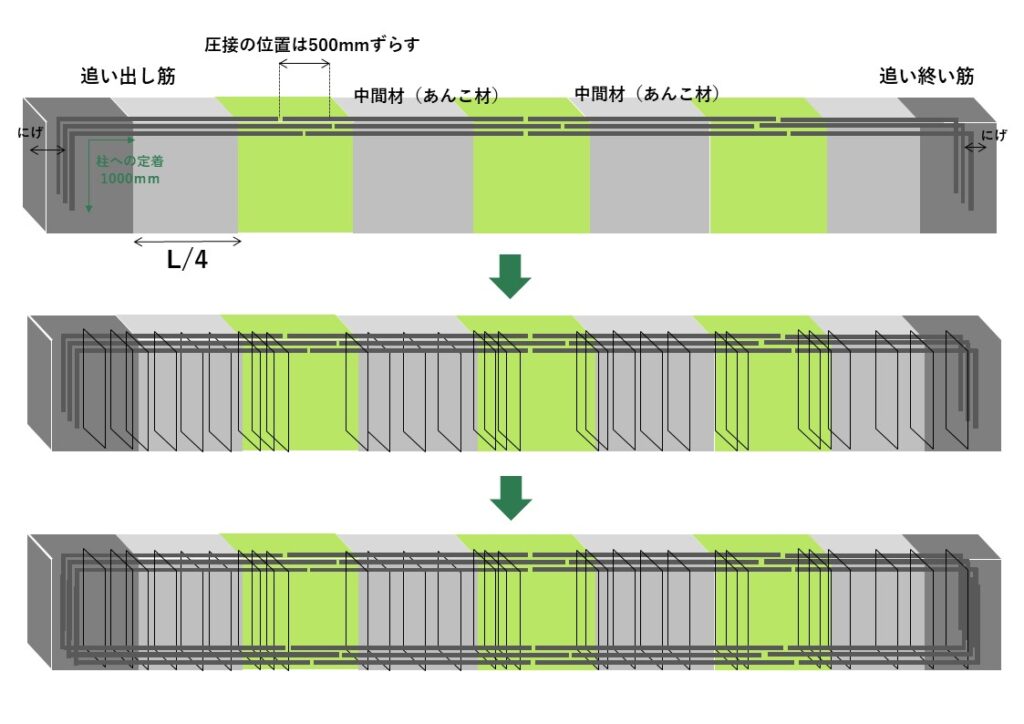

上筋→スターラップ→下筋→圧接→結束が基本手順

梁の配筋の基本手順は、上筋→スターラップ→下筋→圧接→結束になります。

スターラップは配る時必ず爪は上向きにして配る

スターラップなどの絡まりやすい部材は、誰でも配筋がしやすいように爪を上向きにして配置しておく工夫をします。

実務で必須の梁についての知識

梁についての基本が理解できてもまだまだ実務で使用する際には大きなギャップがあります。

実務で役に立つ梁についての知識を深堀してみていきましょう。

梁と柱の連結部分には「柱受け」という段取り筋が入る

梁と柱の連結部分には「柱受け」という段取り筋を設けます。

スパンの中で切り止めるカットオフ

カットオフの余長も梁の重要な検査基準です。

地中梁主筋のX方向とY方向(先方向と後方向)の上下関係:はさみこみのケースがある

地中梁主筋のX方向とY方向(先方向と後方向)の上下関係には注意しましょう。

梁のトップ筋や宙吊り筋用の金物Sカン

梁のトップ筋や宙吊り筋は結束線で宙吊り状態にして配筋しますが、SカンとよばれるS型金物を使用する場合もあります。

スラブと地中梁を構造上一体化させるフカシ

スラブと地中梁を構造上一体化させるには施工性上「フカシ」が発生します。

RC造一般階配筋時の梁の落とし込み

RC造一般階の梁の場合は、スラブの型枠がすでに存在しているので、一時的に梁を持ち上げて配筋する必要があります。

大梁補強筋

デッキスラブ上にワイヤーメッシュを敷きこむ際、大梁の上部には補強筋を配筋します。

地中梁のコーナー部補強

正確に配筋していても配筋の納まりの関係上、無筋に見える部分がどうしても出てくるときがあります。

そのような場合は梁に補強筋が入る場合もあります。

ベースと梁の間の無筋箇所にはバットレスが入る

ベース筋が梁の鉄筋に干渉していない場合はバットレスが設けられる場合があります。

まとめ

梁の主筋には追い出し筋、中間材、追い出し筋があります。

梁の鉄筋の計算方法は特に重要な基本知識なのでしっかり身に着けておきましょう。

一級鉄筋技能士の施工図作成作業の試験では梁の鉄筋の拾い出しのスキルが必須になります。

梁の鉄筋の拾い出しに関しては専用のソフトを使用するのが一般的になりましたが、梁のそれぞれの名称や役割、拾い出し方法の基本を理解していないと専用ソフトを使いこなすことはできません。

試験は年に1回毎年10月頃に申請が開始されます。

基本をしっかり理解して試験にチャレンジしましょう。

大先生に大変恐縮ですけど

群馬の鉄筋屋さんは

上宙、下宙の事

吊筋て呼ぶんですね

大阪で吊筋ゆうたら

それぞれ宙吊筋を文字通り

吊る鉄筋の事を

吊筋と言います

圧接位置も

構造図を見て表示通りか

記載されてない場合は

設計に聞かない限り

自分達で判断する事は

100%ありません

だいたいとかではなく

100%ありえません

↑が構造図見て

計算して圧接位置が

ここやて分かる人は

まず鉄筋屋なんかやってません

なんか中途半端な説明というか

なんというか

圧接位置も梁成、スターラップ成を

逃げて¹/⁴とかも

あるわけですし

なんか中途半端ですよね

にげに関しても

基本にげが書いてある所とは

鉄筋屋が自分らで

こさえてるマンガ(呼び方がそれぞれ

あるが配筋図)に書いてるだけで

拾う時にわざわざ逃げというより

その通りの外端なり

アンカーを落として定着を

取らないといけない柱で

交差する梁があれば

それが柱付きの梁か

梁がいてないのか

柱の径、フープの径などで

それこそ全然違いますよね

配筋の仕方も

まあ普通ですけど

大阪では基礎も梁成がある時や

一般階でもよく

やりますけど

下筋から配筋して

下、下宙、あれば下宙3段筋

太物なら腹筋

あれば上3段筋、上宙、上と

配筋だけで逃げて圧接屋の

時間短縮にもなるし配筋が

完了してから

スターラップか、両爪なら

幅止め筋からとか

多種多様な方法が

あると思います

柱段取り筋?でしたか

おーなるほどと

一瞬思いましたが

よくよく考えたら

そんな下がるようなレベルの梁なら

ベースの中、柱から近い位置で

基礎エースを入れないんですか

そんな、たいそうな梁を

コの字で持たすとなれば

完璧な加工、完璧な捨てコン

柱も絶対動かんように

固定しないと

乗せた→重みで動いた→柱の立ち直さなあかんじゃ、なんかかなり、たいそうなんで

圧接の場合、確実に焼いたら

動くわけですし、下はブロックで持たす?

しか無いと思いますけど

セットもせなあかんし

基礎エースをベースの中

柱のできるだけ近くに設置するのが

1番良いと個人的には思いますが

そういう工夫を考えるのは

大事な事やと思いますよ

人間不足と言われてますけど

全国的に見ても

どう考えても不足などしてないし

たまたま重なってるだけ

ただいま真っ盛りですが

暑さ、店の段取り悪さ

もろもろ含めて施工スピードが

夏、冬では下手したら倍ほど変わってくる

その年、その時の仕事量の増減

色々な要素含めて、たまたま人が

いてないだけで

あとは、こんなチャランポランな

世界、安い、臭い、暑い、寒い

安定が無いに等しい仕事に

好き好んで手を上げる若者がいないから

もはや外人の方が多い?ぐらいな

世界で少しでも

仕事のしやすさ、工程をきっちり守る

会社存続の為にも少しでも利益を残す

となれば、やはり

人が見てない所で

常に考える

非常に立派だと思いますよ

ただ長々とコメントさせて貰いましたが

一つだけ言わせて貰えるなら

書いてはる内容を見て

あ、そうゆう事かと理解できる子なら

ちょっと考えれば、おそらく拾える子

(要するに理解できる→組める)という事でしょうし

組めるという事は

定義など理解してなかったら

組めませんし

もうちょっと深い話された方がと

思いました

例えば拾い方にもよりますけど

スパンが長い場合12メートル使うのも

良いですが

スパン内で2回圧接する場合

中央なら両端¹/⁴逃げないといけないですよね

となれば長、短があるわけですから

単純に近い所でとなれば2回目の長い方は

中央から出てしまう訳ですので

最低でも500引いた寸法にしないと

いけない、そして引いたという事は

その先で、また調整しないと

いけないという事、

なんか訳わからんなるような事を

大卒の先生のわかりやすい解説など

勘違いしてしまいがちな複雑な要所を

わかりやすく解説していただければ

読者としては、ありがたいです

浅はかな知恵の

できもせん癖して口だけは

達者な奴が大先生の、このテツマグを

見て、それをまた偉そうに言うてる

奴おったら、まあそいつの為にもならんし

こっちも殴らんで済むし

ウィンウィンですよね

あとすみません

500ずらすゆうのも

それこそ人それぞれですが

自分は加工場の事考えて

拾えて教えられたんで

できるだけ500,750.1250.1750と

500ずつで拾うようにしてますが

4830などピンポイントで数字を

指定するなら必ずしも500じゃないじゃないですよね

最低400以上だと思いますが

それも施工上、加工上の多少出る誤差を

踏まえて500ズラしてるのか

誰がいつ500ズラしだして

それが一般的に普及しだしたのか

知りませんけど

バカの一つ覚えみたい

今、ある材料、工程など

諸々ふくめて500ズラすのが

どうしても難しい場合は

最低400離れてたら定義的には

大丈夫という事も同時に

教えて貰わないと恥かくのは

バカの一つ覚えの口だけ野郎です

最後に鉄筋に0はありません

大工の木みたいに0は不可能です

それはそもそも鉄筋自体が異形鉄筋で

曲げればアールもあります

完璧な90度の鉄筋に

お目にかかる事は

年々少なくなりました

アホの自分から言わして貰えたら

頭のエライ先生方は

好き放題、絵は描いてるけど

いろんな取り合いの収まり

0があると思ってらっしゃる

頭えーんか悪いんか

あんま言うたら設計の検査

厳しなったら嫌なんで

やめときますけど

そもそも鉄筋屋ができる事は

しれてんのに全てを鉄筋屋に

押し付ける

どない考えてはんのか

理解に苦しみますが

基礎ならまず杭が全くズレずに

施工しといて貰わないと

少しでも杭筋がズレてたら

梁筋通らんくて空きが少ないとか

日常茶飯事やし捨てコンがガタガタでとか

ベースパックがズレてるおかげで

全てがズレるなんかも日常茶飯事やし

加工が悪くて度が緩い、強いで

立ちなんか、ピタッと真っ直ぐにならんやら

全部こっちにしわ寄せが来て

年々難しく、手間がかかるように

なっていく、あって無いような定義

ますます生き残るのが難しくなっていく

世界ですから

まあそんな

キショい奴は消えてくれた方が

ありがたいですけど

大先生の活動を否定するつもりは

ありませんが

世界は狭いようで

広いですし

アホな僕みたいな考え方もあるよという事を

経営されてる方に

知って貰えるだけでも

損は無いかと個人的に思いコメントさせて貰いました

長々とすいませんでした

ただ一つだけ言える事は

鉄筋の世界は非常に奥が深い

建物によって全然考え方が違うわけですから

(例えば一戸建ての基礎や土木等)

店によって例えば竹中仕様やら

違いますし

定義なんかあって無いようなもんですから

こうやという決めつけは

やめてくれませんか

非常に不愉快です

偉そうに一鉄筋屋が

申し訳ありませんでした

健鐵 さん

コメントありがとうございます!

健鐵さんのようなプロの方がこんなブログをなんで読んでるのですか?笑 大変驚きました。

健鐵さんのようなプロ意識の高い方が増えてくれればいいなあと思っています。

長文ありがとうございました!