横浜国立大学理工学部建築都市環境系学科卒

一級鉄筋技能士

地盤の許容支持力は基礎底面の幅や根入れ深さに比例して大きくなる為、基礎の形は逆T字型になることが多いです。

逆T字型の基礎を作成する際に、一番最初に施工するのがベース筋です。

この記事では、建物の基礎に使用されるベース筋について詳しく見ていきます。

目次

構造物の基礎について

ベース筋の説明をする前に、構造物の基礎の役割をみていきます。

基礎の役割は地盤の強さを最大限にすること

構造物を建設する際に重要なポイントは、構造物の地盤が構造物の荷重によって破壊されないかどうかです。

つまり「許容支持力≧許容地耐力」が重要なポイントで、簡単に言えば「構造物の荷重≧地盤の強さ」となります。

この「地盤の強さ」は、地盤の許容支持力ともよばれており、テルツァーギの支持力公式で算出されます。

地盤の許容支持力は、基礎底面幅や根入れ深さに比例して大きくなります。

つまり、構造物の基礎は、地盤の強さを最大限にすることで破壊や沈下を防ぐ役割があります。

基礎と基礎構造

「基礎」という言葉にはたくさんの定義があり、地盤の支持方法の定義でいうと基礎は直接基礎と間接基礎の2種類に分かれています。

直接基礎とは、基礎が直に支持地盤に接している基礎を指し、フーチング基礎とべた基礎、布基礎が代表例です。

間接基礎とは支持地盤との間に杭などの荷重を伝達するものがあるものをいいます。

一方で、RC造の基礎構造については主に独立基礎、連続基礎、べた基礎の3種類を押さえておきましょう。

地盤の支持方法の定義でいうと基礎は直接基礎と間接基礎の2種類

RC造の基礎構造については主に独立基礎、連続基礎、べた基礎の3種類

独立基礎に使用される鉄筋

ここからは具体的に鉄筋施工について見ていきます。

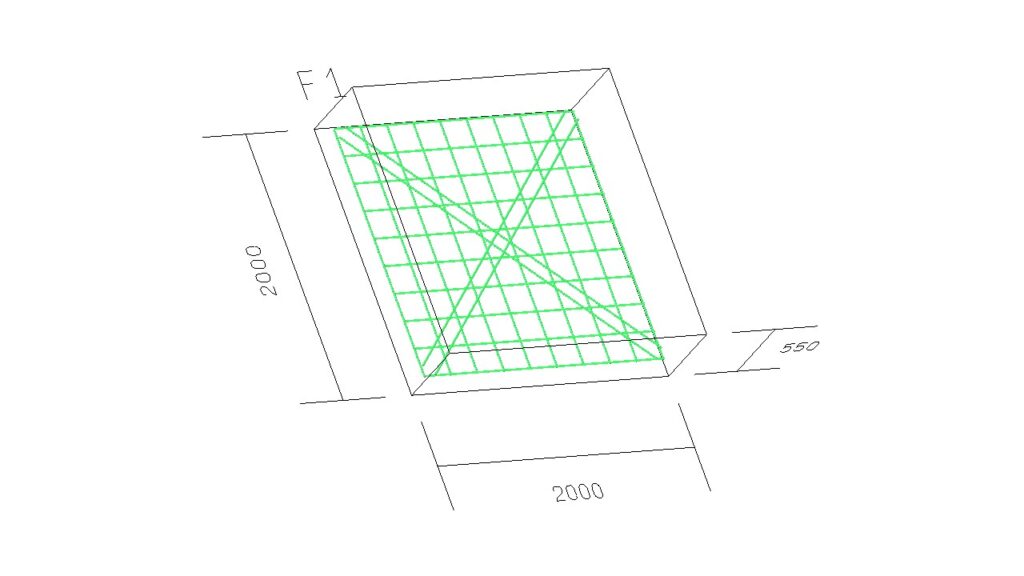

独立基礎は、主に柱と梁で構成されています。

柱に使用される鉄筋は主にベース筋、ダイヤ筋、柱筋、はかま筋の4種類です。

ベース筋

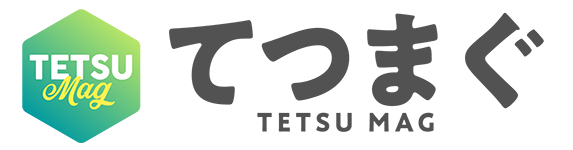

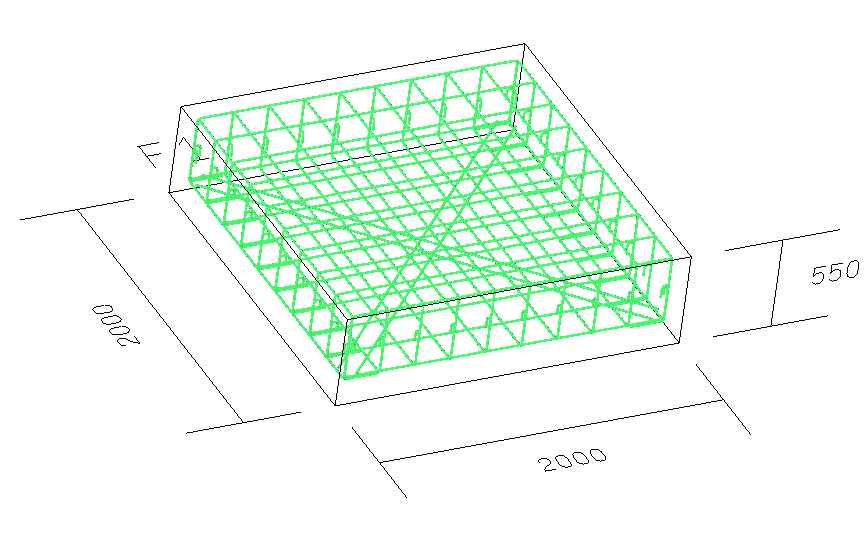

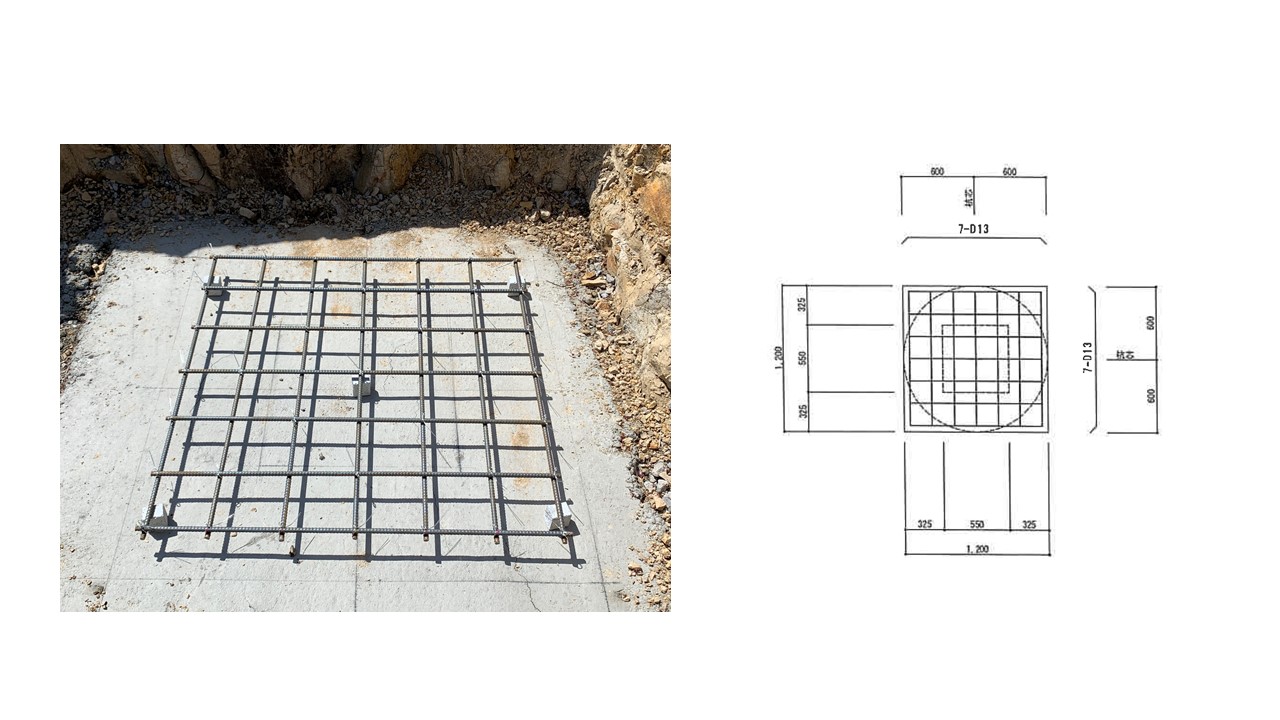

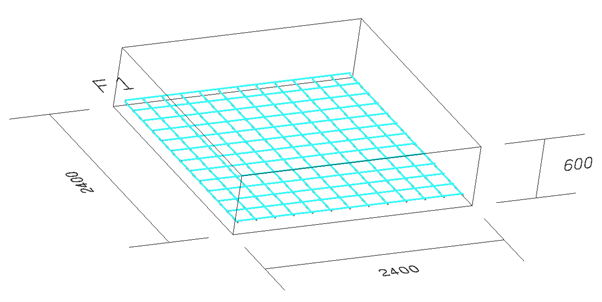

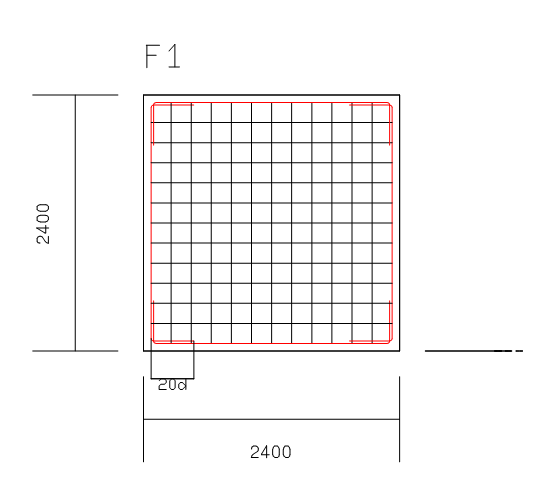

ベース筋は、基礎の底面に配置される鉄筋のうち、写真のように格子状に配置します。

ベース筋に20d程度の立上りを付け、さらにアンカーやフックで補強することもあります。

土に接する部分のかぶり厚さは70mm

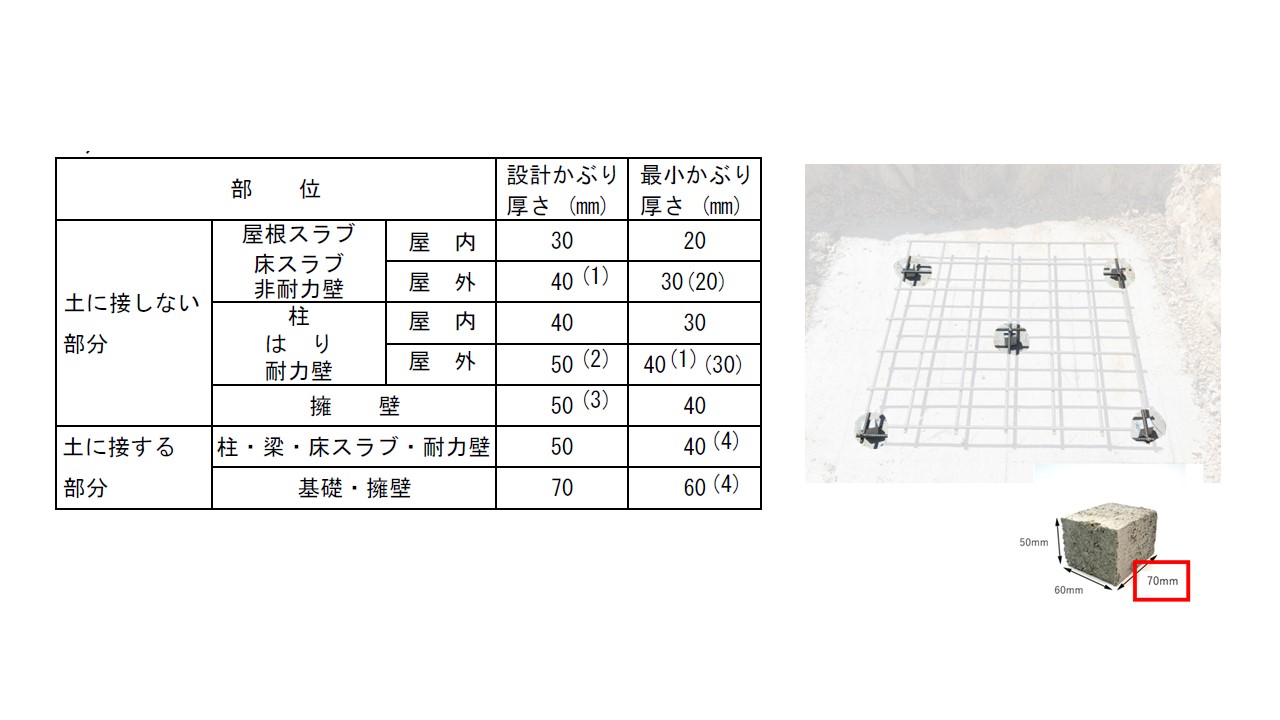

初めて鉄筋施工を学ぶ方は「かぶり厚さ」という言葉がわからないかもしれません。

かぶり厚さとは鉄筋表面と鉄筋を覆うコンクリートや地面までの距離を指します。

かぶり厚さは、捨てコンから70mmを確保します。

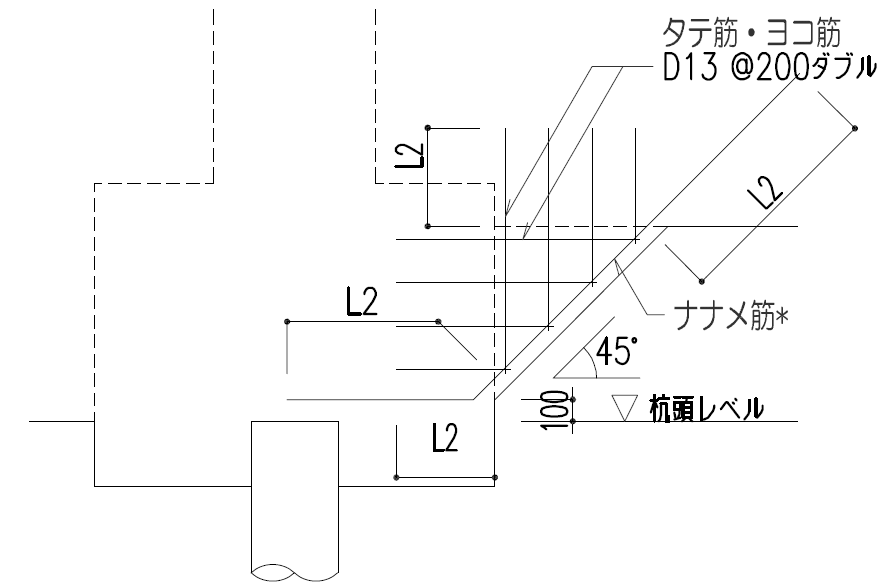

杭基礎の場合は、杭頭から70mmのかぶり厚さを確保してベース筋を設置します。

かぶり厚さとは鉄筋表面と鉄筋を覆うコンクリートや地面までの距離

土に接するかどうかでかぶり厚さを変える必要がある

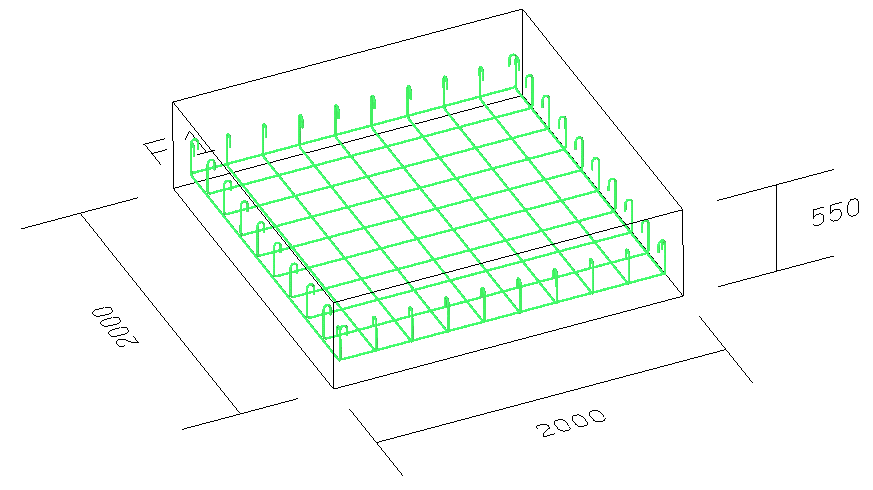

ダイヤ筋

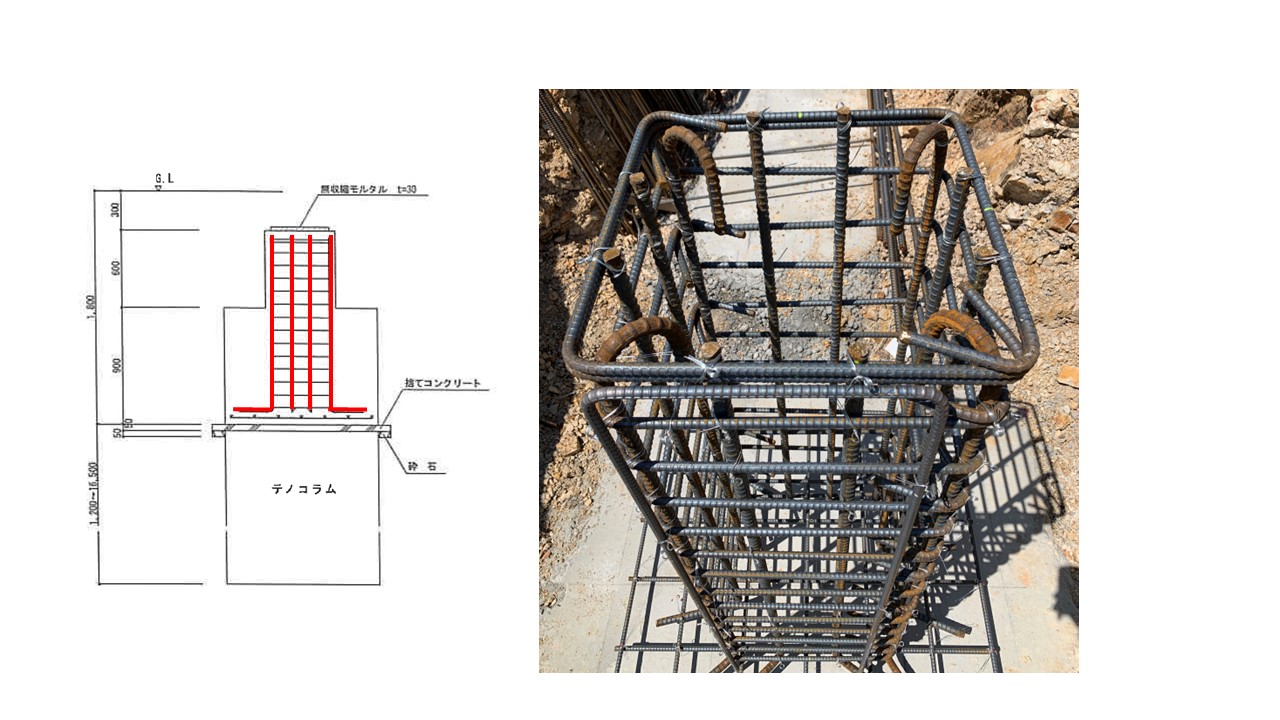

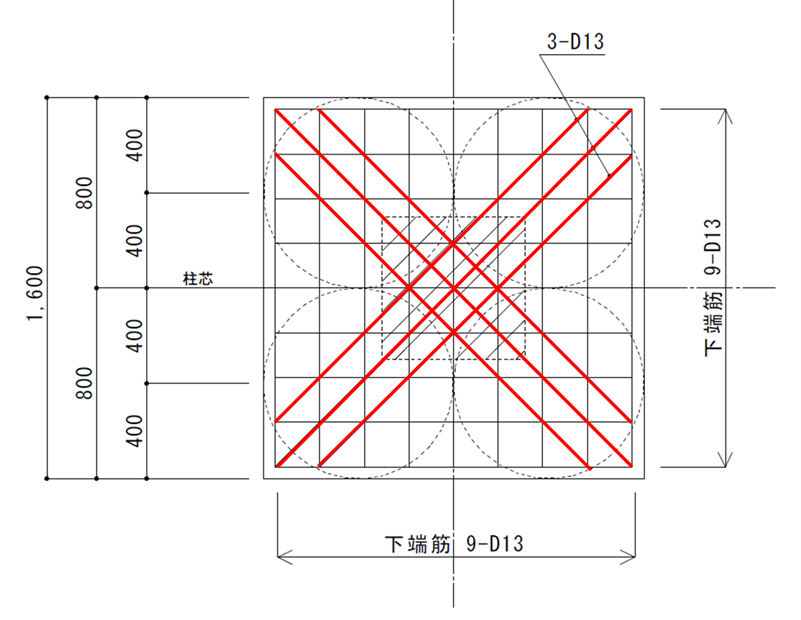

ダイヤ筋はベース筋の補強の役割をもち、図のように交差して配置します。

柱筋(柱の主筋)

柱筋はベース筋やダイヤ筋の上に設置します。

柱筋の四隅もしくは全数をフック付きの鉄筋にする場合もあります。

帯筋(フープ筋)

柱部材のせん断補強として帯筋(フープ筋)を柱の主筋と直角方向に設置します。

梁のスターラップと同じ形をしていますが、柱のせん断補強鉄筋を帯筋(フープ筋)、梁のせん断補強鉄筋をスターラップと呼びます。

柱のせん断補強鉄筋を帯筋(フープ筋)

梁のせん断補強鉄筋をスターラップ

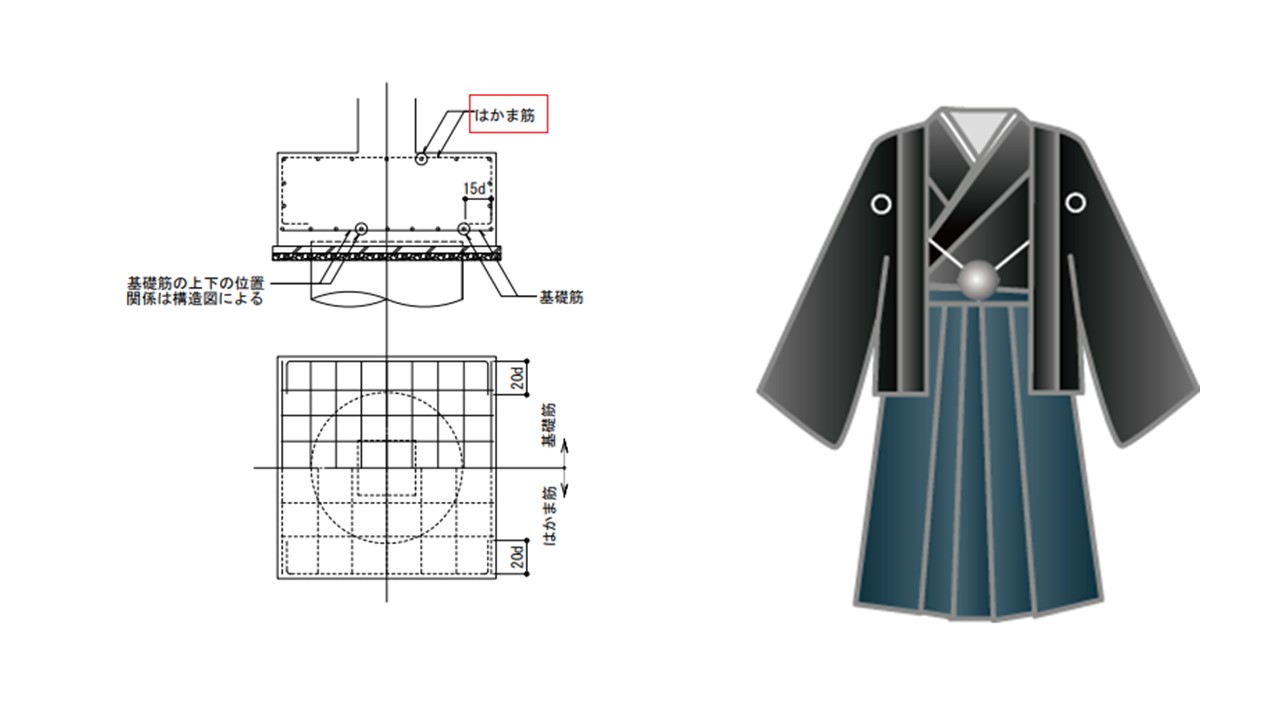

はかま筋

フーチングの上端に配置する鉄筋を「はかま筋」といいます。

フーチング部分の断面をみるとスカートやはかまのように見えるので「はかま筋」という名前がついています。

ベース筋、柱筋、場合によっては梁を組んでからはかま筋を組み立てます。

バットレス部に補強筋が入る場合もある

ベース筋が梁の鉄筋に干渉していない場合はバットレスが設けられる場合があります。

バットレスの配筋は梁の鉄筋の内側にコの字の鉄筋が入り、その鉄筋の垂直方向にコの字の鉄筋を配筋します。

【応用】ベース筋の拾い出し方法について

ここからはもっと専門的にベース筋について見ていきましょう!

若手の方は上記のベース筋に関する基礎知識を理解できるようにしましょう。

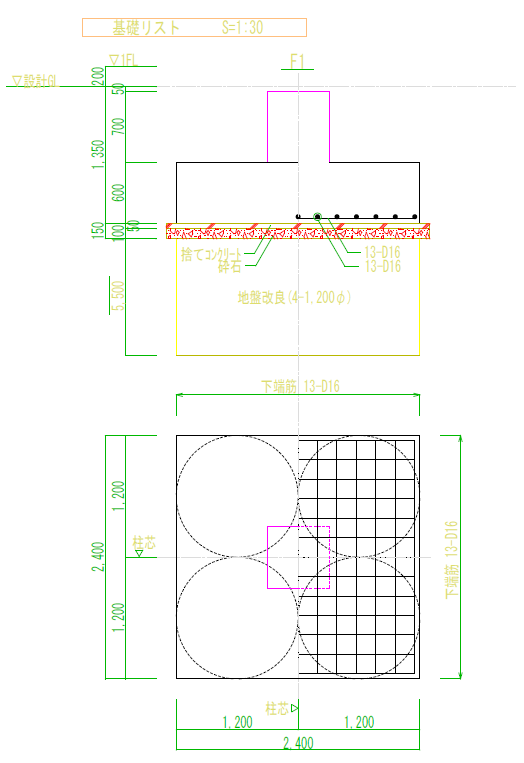

ベース筋の拾い出し方法を具体的にみていきます。

まず構造図を確認しよう

見積り依頼を受けるときに、元請け建設会社から図面を受け取ります。

元請け建設会社は、構造物の規模からある程度目安の必要鉄筋量を算出していますが、この鉄筋数量は、実際の鉄筋数量とは誤差があります。

誤差原因は主に以下の2点です。

・段取り筋が算入されていない

・定着が考慮されていない

主にこの2点が考慮されていないので、元請け建設会社が算出する鉄筋数量は、基本的には実際に必要な鉄筋数量より少なくなります。

積算・施工図作成する際には、上記の点を考慮して正しい鉄筋数量を算出する必要があります。

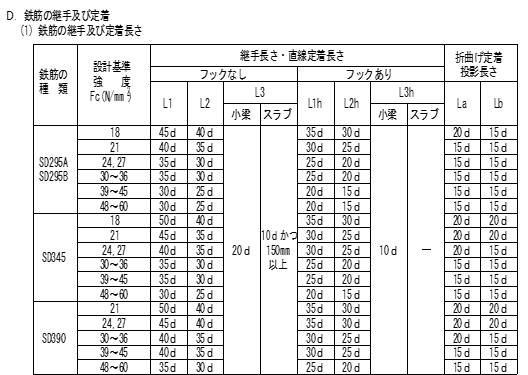

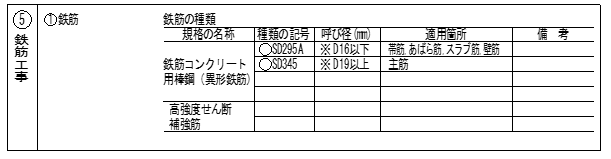

使用鉄筋の材質を確認しよう

構造図に、使用する鉄筋の種類が設定されています。

細い鉄筋であっても、より大きい引張強度を有する高強度鉄筋を使用する場合が稀にあるので、十分注意しましょう。

かぶりを確保しよう

かぶり、端部補強、はかま筋、継ぎ手長さなどの各種設定をまず行います。

かぶりは、内部鉄筋を腐食から守るために必要です。

内部鉄筋に水、酸素、塩分等の劣化因子が到達すると、鉄筋が腐食し、その腐食生成物による膨張圧によりひび割れの発生や、かぶりコンクリートの剥離・剥落を招きます。

例として、次の基礎リストを用いて実際の基礎(ベース)の施工図作成を行っていきます。

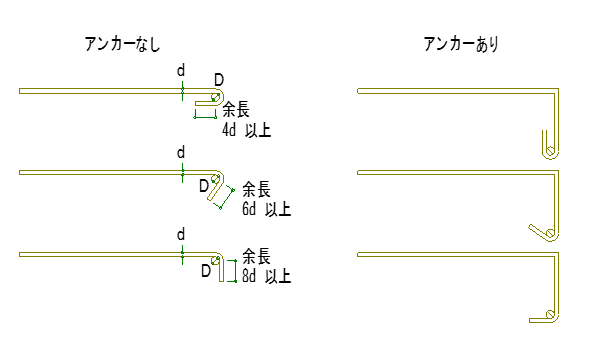

端部補強の有無を確認しよう

端部にアンカーを付けずに横倒しの鉄筋を追加する場合があります。

この場合、アンカーは直線で20dとる場合が一般的です。

ダイヤ筋があれば追加しよう

ベース筋に斜めの補強筋が追加される場合があります。この斜めの鉄筋をダイヤ筋といいます。

アンカーとは?

アンカーとは、鉄筋を折り曲げること及びその折り曲げ長さをいいます。

鉄筋コンクリート構造物は、各部材の接合部が剛接合の構造体です。

各バラバラな柱、梁などの部材を一つの構造体として安全性を確保するためには、部材同士をしっかり固定させる必要があります。

接合部に大きな応力が発生するので、構造体の安全性を確保するために必要なルールが存在します。

これが「定着」です。

設計図には、L1,L2,L3などの形で、定着の必要長さが明記されています。

管理ポイント

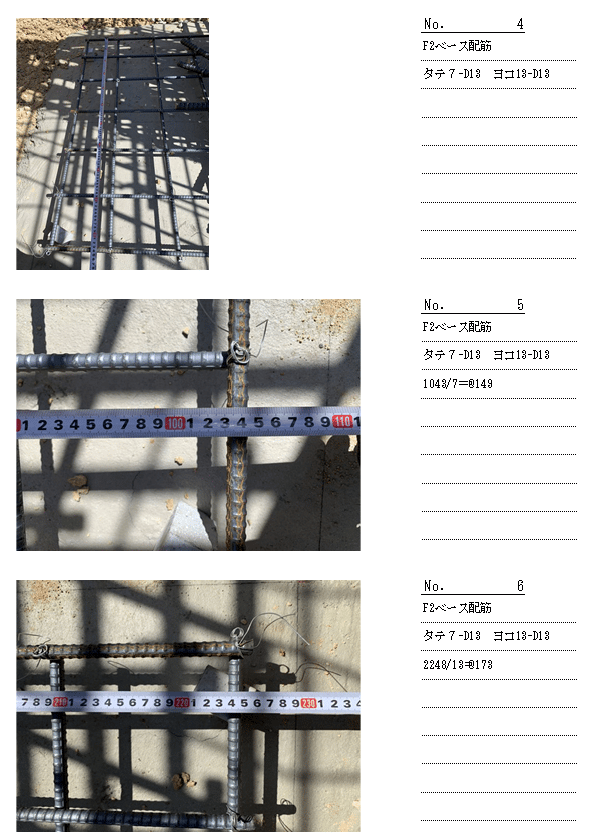

配筋検査における一般的な検査項目は、以下の通りです。

鉄筋の径、鉄筋の本数、配筋ピッチ、鉄筋のあき、固定方法、スペーサーの配置、かぶり、重ね継ぎ手長さ、定着長さ

公共工事や土木工事の場合は検査が厳しいので写真管理をしっかりする

上記の検査ポイントのうち、ベース筋の管理ポイントは以下の通りです。

・捨てコンから70mmのかぶり(杭基礎の場合は杭頭から70mmのかぶり)

・鉄筋径

・鉄筋の本数、ピッチ

・アンカーの長さ(定着長さ15d、もしくは20d)

以上の項目を工事写真報告書として保存します。

公共工事や土木工事の場合は、検査も非常に厳しく、工事写真報告書もできるだけ細かく写真を撮って保存するようにします。

使用した工事写真報告書ソフトは「CPAS_工事写真報告書作成ツール」です。

まとめ

この記事では、基礎の役割や基礎に使われる鉄筋、特にベース筋について解説しました。

ベース筋について適切に理解して、日々の施工に生かしましょう。