横浜国立大学理工学部建築都市環境系学科卒

一級鉄筋技能士

唎酒師

狂人のごとく特定の分野、中小企業を理解し、国の補助金を獲得します。最近は中小企業のM&Aにも挑戦中

一級鉄筋技能士(施工図作成作業)の試験対策です。

試験内容は、柱、大梁、小梁の3つに分かれています。

この記事では柱の書き方を説明します。

目次

はじめに

僕は鉄筋技能を学ぶために群馬県の職業訓練校に入学しました。

学校では先生方から製図方法を丁寧に教わりました。

先生方は本当に親切で、基本を理解するのに手厚くサポートしてくれましたが、残念ながら、私は職業訓練校を卒業することができませんでした。

その理由は、学習体系があまりにも時代遅れ且つ非効率的で、僕には受け入れがたかったからです。

テストに合格するための知識量としては2年間ではなく2時間分ぐらいで十分

現代は情報が民主化され、あらゆる情報がスマートフォン1台で手に入る超情報社会です。

その中で、遠方の学校に週2回、朝8時から夕方5時まで座りっぱなしで2年間学ぶことは苦痛でしかなく、僕には合いませんでした。

2年間ものすごい濃い内容の勉強ができるかといえば、全くそうではなく、授業の内容はただの教科書の読み合わせが大半でした。

(「じゃあ教科書のこの部分を読んでみて」みたいな…)

僕の体感ですが、1級の資格を取るための知識量としては、2年間というよりは2時間分くらいなのかと思っています。

とはいってもネット上には鉄筋技能についての情報が少なく、オンラインで学習できる場もない。

ならば、自分で作ってしまおうと作ったのがこのてつまぐというサイトです。

このサイトの趣旨は「建設業専門知識・AIによる業務革新方法のオープン化」、つまり専門的な知識を効率よく学び、技能ギャップをAIの力で解消しようというものです。

鉄筋工事業とは裏腹にAIの市場規模は急成長しており、僕はこのAI市場の数パーセントのシェアを取りたいと孤軍奮闘しているところです。

鉄筋業界で学ぼうとしているなら一緒に仕事をしましょう!

この記事を読んでいるあなたは、相当頭の良い方だと思います。

自分の状況を理解し、目標を明確にし、必要な情報や知識を取捨選択することは容易ではありませんが、それは現代においては超超超重要なスキルです。

鉄筋業界は人材不足や原材料高で不景気であり、あまり人気のない業界です。

しかし、その狭い範囲ゆえに、私はこの記事を読んで学びたいと思っている方と協力したり、サポートしたり、一緒に仕事をしたりしたいと考えています。

甘い考えかもしれませんが、何か悩んでいることがあれば、ぜひお気軽にご連絡ください。

お手伝いできることがあれば嬉しいです。

実際の作図のイメージはこちらの動画を参照してください

一級鉄筋技能士試験について

技能検定は、「働く人々の有する技能を一定の基準により検定し、国として証明する国家検定制度」です。

鉄筋技能士試験は、「施工図作成作業」と「組立作業」の2種類です。

過去問題は、以下のリンクから参照できます。

合格率は約50%で、難しくない

一級鉄筋技能士試験(施工図作成作業)の令和2年度の合格率は約50%です。

過去問を研究し、ポイントをしっかり押さえれば難しい試験ではありません。

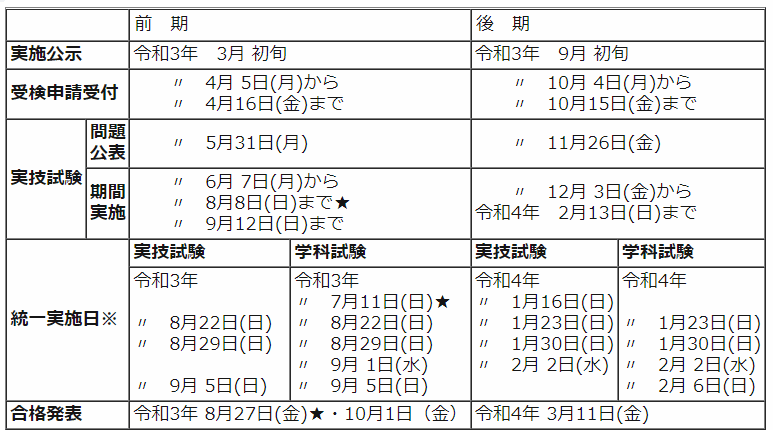

一級鉄筋技能士試験の時期は毎年2月頃

試験は毎年2月頃に実施されます。試験の申し込みは10月初旬に開始されます。

一級鉄筋技能士試験(施工図作成作業) 柱の作図ポイント

一級鉄筋技能士試験(施工図作成作業) では、柱、大梁、小梁の3種類の作図を制限時間内(3時間)に完成させる必要があります。

ここでは、柱の作図のポイントを見ていきましょう。

柱作図のポイント3つ

・目標時間は30分(理想は20分)

・寸法は暗記

・梁せいには注意する

目標時間は30分

試験での目標作図時間は以下の通りです。

| 目標作図時間 | |

| 柱 | 30分 |

| 大梁 | 60分 |

| 小梁 | 40分 |

3種類の作図のうち、柱の作図は一番簡単です。柱の作図で時短できれば大梁や小梁に時間を余裕をもって作図することができます。

柱の作図は30分で仕上げる練習をしていきます。

寸法は暗記

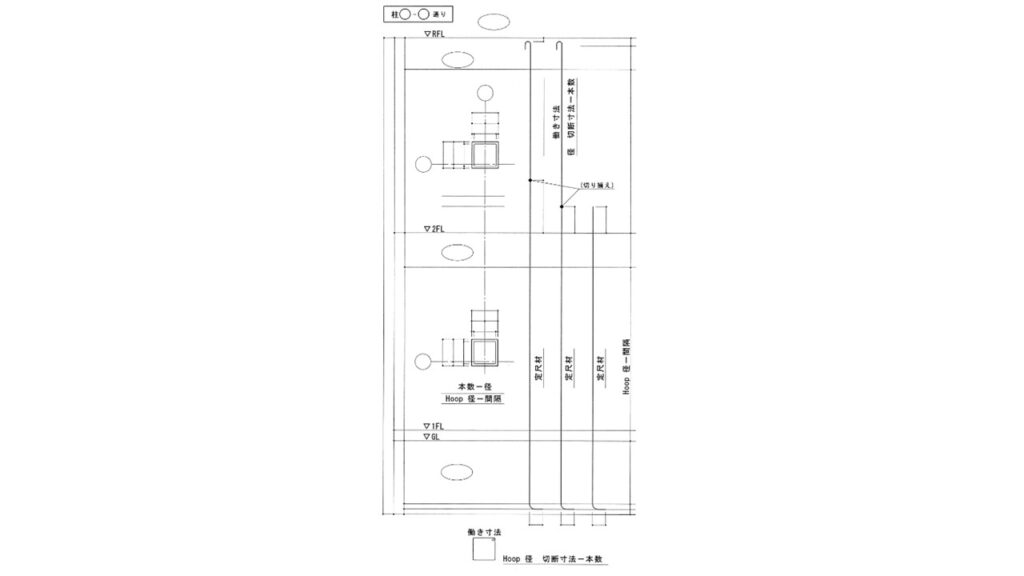

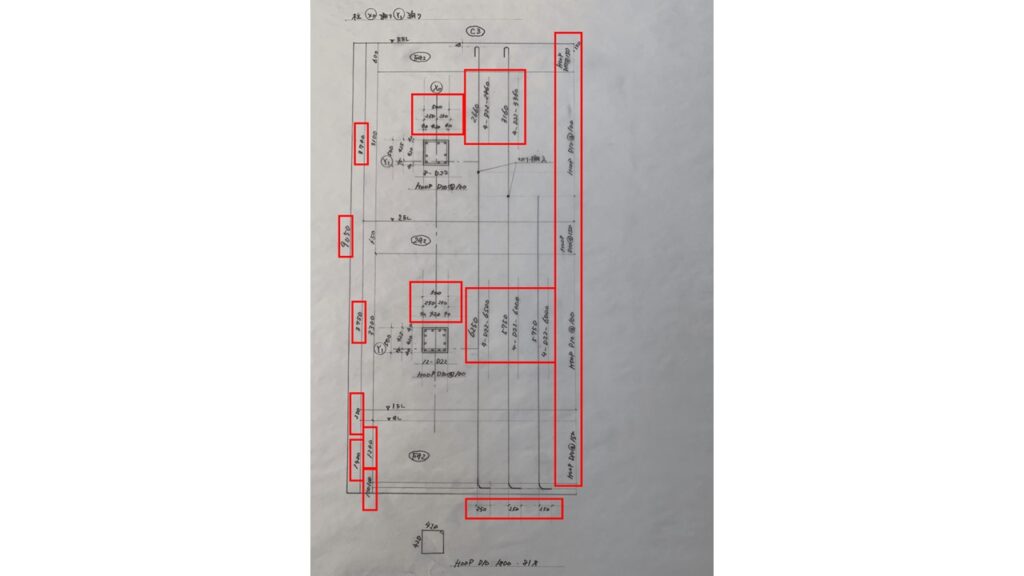

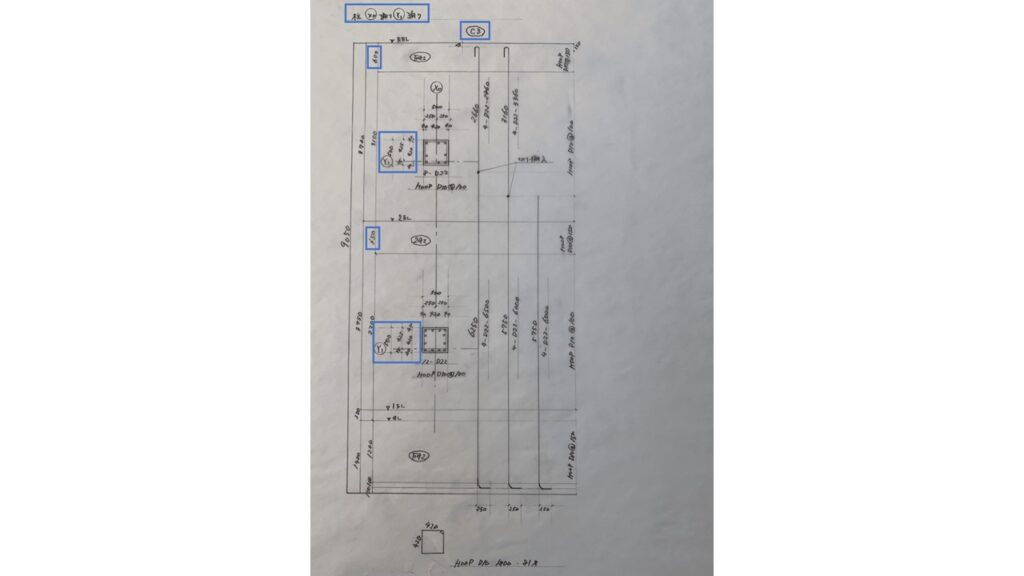

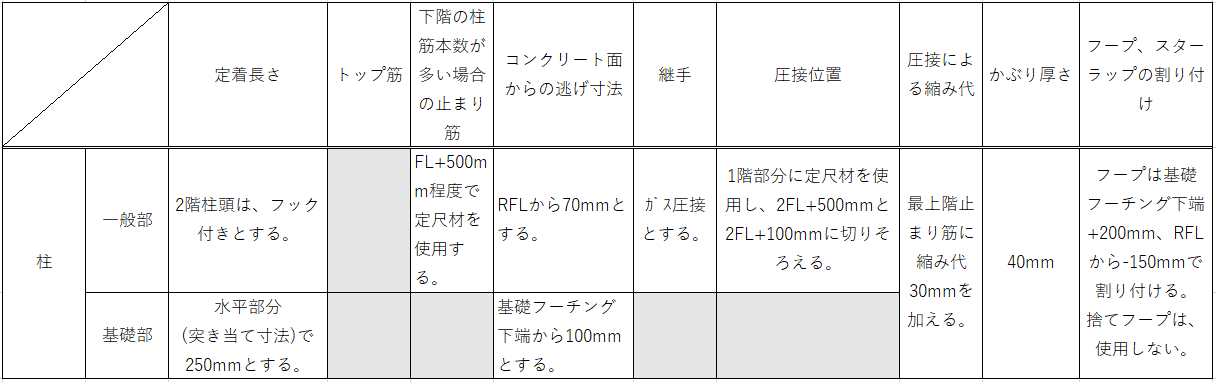

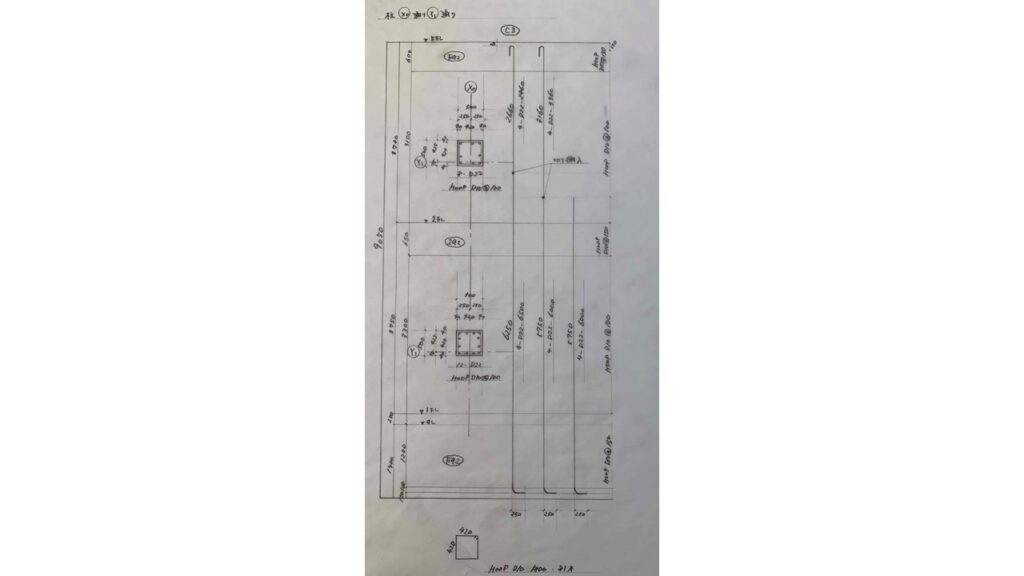

作図例にあるように、答案用紙は上の図と全く同じように記載します。

試験ごとに変化するのは寸法ですが、試験パターンも多くはありません。

過去4年間の柱の試験箇所をみてみます。

| X通り | Y通り | ||

| R2年 | C4 | X1 | Y1 |

| R1年 | C4 | X4 | Y1 |

| H30年 | C2 | X1 | Y0 |

| H29年 | C3 | X0 | Y1 |

実際の過去問題をみると、柱の寸法は500×500で変更はありません。

図の赤色の部分は寸法に変更がほとんどない箇所です。

変更があったとしてもパターンが少ないので、過去問で練習しながら寸法は暗記します。

図の青色の部分は、問題文を確認してから記入する必要があります。

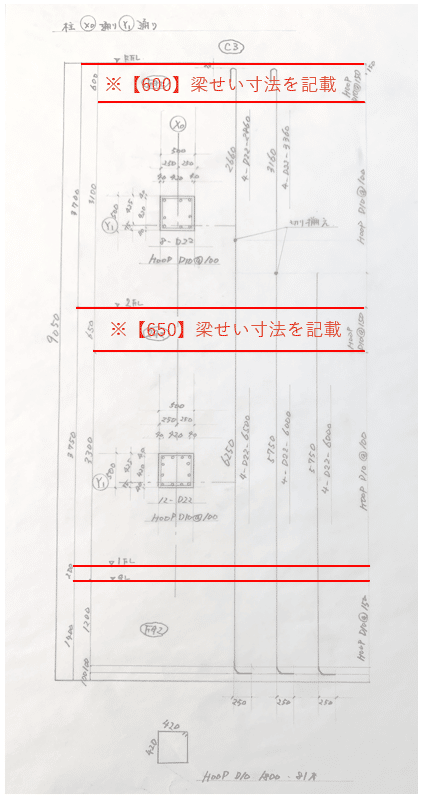

【600】【650】のパネルゾーンの寸法に関しては、「パネルゾーンの寸法は梁せい寸法を記入する必要がある」と記載があるので注意が必要です。

階層の高さではなく梁せい寸法を記入しましょう

寸法が変更になる部分は限られているので、過去問で練習しながら寸法は暗記してしまいましょう。

寸法線の書き忘れに注意しよう

通り芯間距離などに変更はないので、寸法線は図と同じものを書くことになります。

時間が無くなると焦って寸法線の記載忘れが出てきてしまいますので、よく見直しをしましょう。

作図具体例

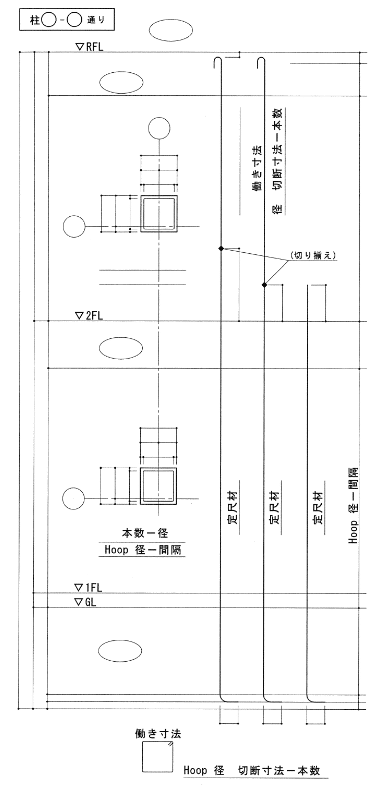

一級鉄筋技能士試験(施工図作成作業)の柱図の描き方です。

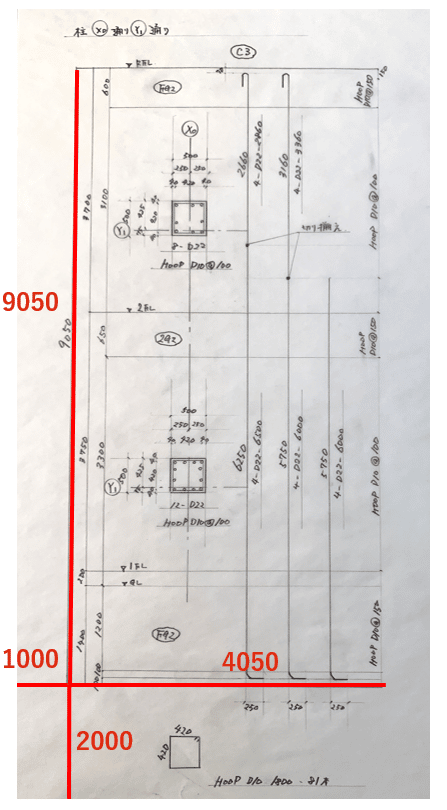

全体図は以下のようになります。

柱図の作図位置を決めよう

ケント紙またはトレーシングペーパーの左下隅から、【縦方向に2000、横方向に1000】の箇所を原点とします。

原点から、【縦方向に9050、横方向に4500】に線を引き、長方形を作ります。これが、柱図の大枠になります。

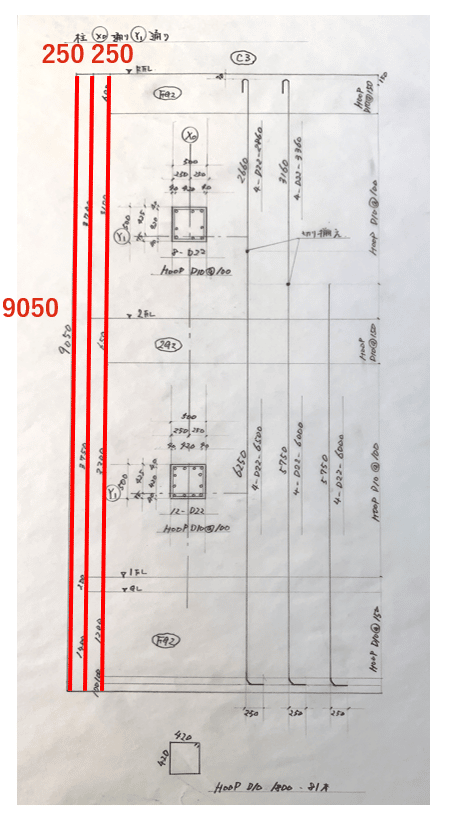

3本の寸法線を書く

原点から、【250幅】で同様に【9050】の線を引きます。これで全部で3本の寸法線ができました。

フロアレベルを書く

2番目の寸法線の下端から、【1400、200、3750、3700】の点にチェックします。これが、フロアレベル▽GL、▽1FL、▽2FL、▽RFLになります。

3番目の寸法線には、梁せいを記載します。パネル部の高さではないことに注意しましょう。

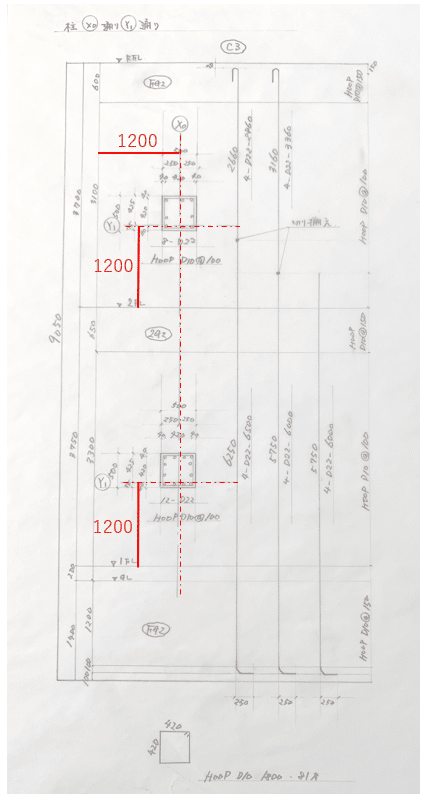

X軸とY軸の通り芯を書く

3番目の寸法線から【1200】がX軸の通り芯になります。通り芯は一点鎖線で記載しましょう。

同様に、▽1FL、▽2FLから【1200】がY軸の通り芯になります。

柱の断面図を書こう

寸法線やフロアレベル、通り芯の位置の作図が終わったら、柱の断面図を書いていきます。

帯筋はフリーハンドで書く

柱の断面図を、通り芯の振り分けに注意して記載します。

帯筋は【かぶり40】で設定されています。

わざわざ定規で40を測って記入する必要はありません。フリーハンドで記入して時短しましょう。

試験の採点基準はそこまで細かく寸法を測るわけではありません。

大梁や小梁の作図時間を稼ぐために、できるだけ時短しましょう。

柱筋を書く

柱の断面の作図が終わったら柱筋を書いていきます。

柱筋を3本書く

柱の断面図から【600幅】で、柱筋を3本記載します。

左側の2本は、▽RFL-70までの高さまで入る鉄筋です。圧接の位置は500ずらして記載します。

右側の1本の鉄筋は、▽2FL+500まで入る鉄筋です。

柱筋のはたらき寸法はほとんど変わりません。暗記して覚えましょう。

左の柱筋から、【2660(2630+圧接30)】+【6250】、【3160(3130+圧接30)】+【5750】、【5750】になります。

帯筋を書く

一番下部に、帯筋を記載して完成です。

動画で説明

上記の内容を説明した動画を簡単に作成しましたので参考にしてください。

最後に

一級鉄筋技能士(施工図)の試験はしっかり対策すれば難しい試験ではありません。

過去問を解きながら、試験のポイントを集中的に対策しましょう。