横浜国立大学理工学部建築都市環境系学科卒

一級鉄筋技能士

唎酒師

狂人のごとく特定の分野、中小企業を理解し、国の補助金を獲得します。最近は中小企業のM&Aにも挑戦中

一般的なスラブの配筋と比較すると、ワイヤーメッシュの敷き込みは簡単そうに見えます。

しかしながら、実際に施工してみると意外に厄介なポイントがあります。

この記事では、ワイヤーメッシュの施工ポイントについて解説していきます。

目次

ワイヤーメッシュ(溶接金網)とは?

まずはワイヤーメッシュという材料について確認しましょう。

φ6-150目2000mm*4000mmのものが一般的

ワイヤーメッシュにはいくつか種類があります。

|

1 2 3 4 5 |

φ5-100目2000mm*4000mm φ5-150目2000mm*4000mm φ6-100目2000mm*4000mm φ6-150目2000mm*4000mm φ3.2-150目1000mm*2000mm |

建築ではデッキスラブ上で使用されることが多く、D10のシングル配筋の代わりにφ6-150目2000mm*4000mmのものが良く採用されます。

鉄筋工事業者以外の業者がデッキスラブを施工することもある

デッキスラブを施工するのは主に鉄筋工事業者ですが、それ以外の土工事業者も施工することがあります。

小規模の施工であれば施工に悩むことはありませんが、大規模な施工の場合は意外にも多くの施工ポイントがあるので苦戦することがあります。

施工のポイント

ワイヤーメッシュの施工は、単純な敷き込み作業に見えますが意外にも多くの施工ポイントがあるので注意が必要です。

予め認識しておくべき施工ポイントを見ていきましょう。

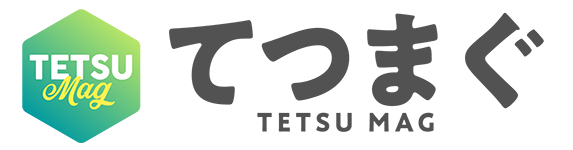

予め1ヶ所にまとめて置いておく

ワイヤーメッシュを小運搬する際にムダな材料が敷き込む場所に置いてあると効率的に施工することができません。

良くあるミスは、ワイヤーメッシュの材料をスパン毎に置いてしまう事です。

一見すると効率的な配置に見えますが、ワイヤーメッシュの材料が邪魔で敷き込むことができないケースが良くあります。

ワイヤーメッシュはできるだけ1ヶ所に材料を置き、複数人で小運搬していく事が良いでしょう。

1カ所に材料を置く場合はデッキに大きな荷重がかかるため、デッキが崩れ落ちることが無いように梁の上に配置するようにすることも大切なポイントです。

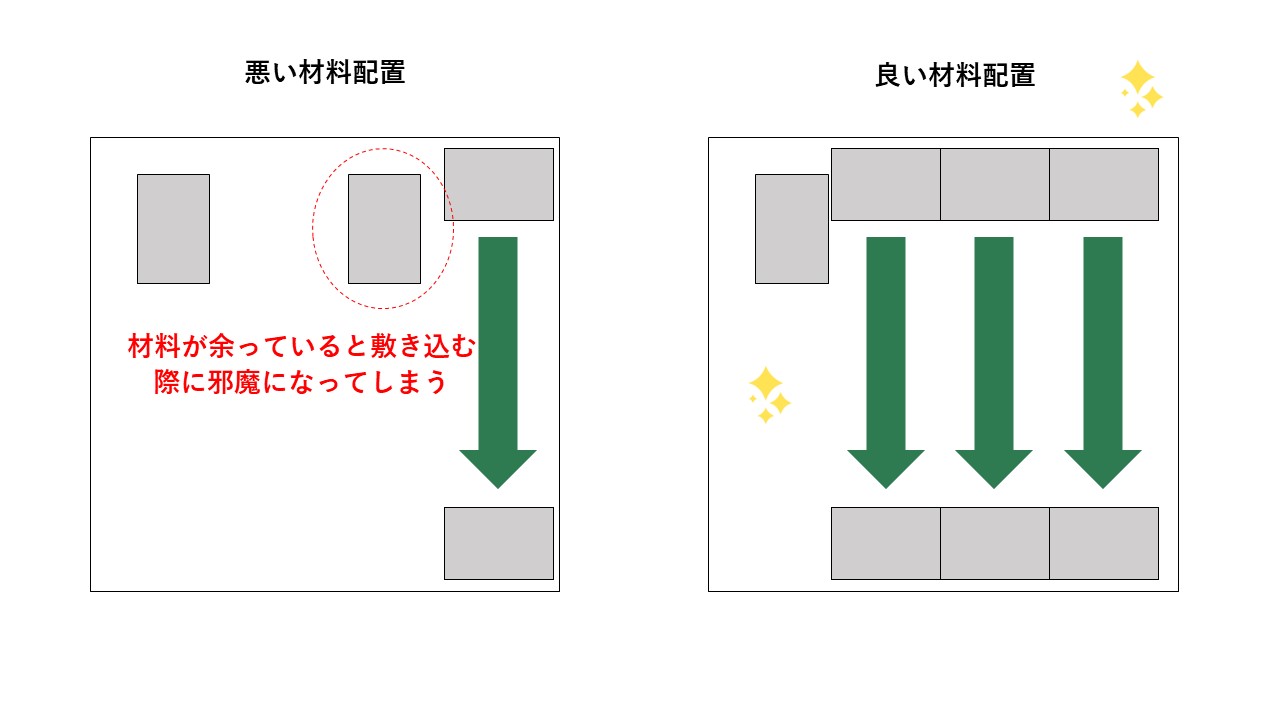

インサートやスタッドボルトが引っかかって施工しにくい

デッキは意外にも障害物が多く、スタッドボルトやインサートがあるとワイヤーメッシュが引っかかって非常に施工がしにくくなります。

他の業者との兼ね合いもあるためなかなか調整が難しいと思いますが、ワイヤーメッシュの敷き込みの際はできるだけスタッドなどの突起物や余計な材料が配置されていない事が理想的です。

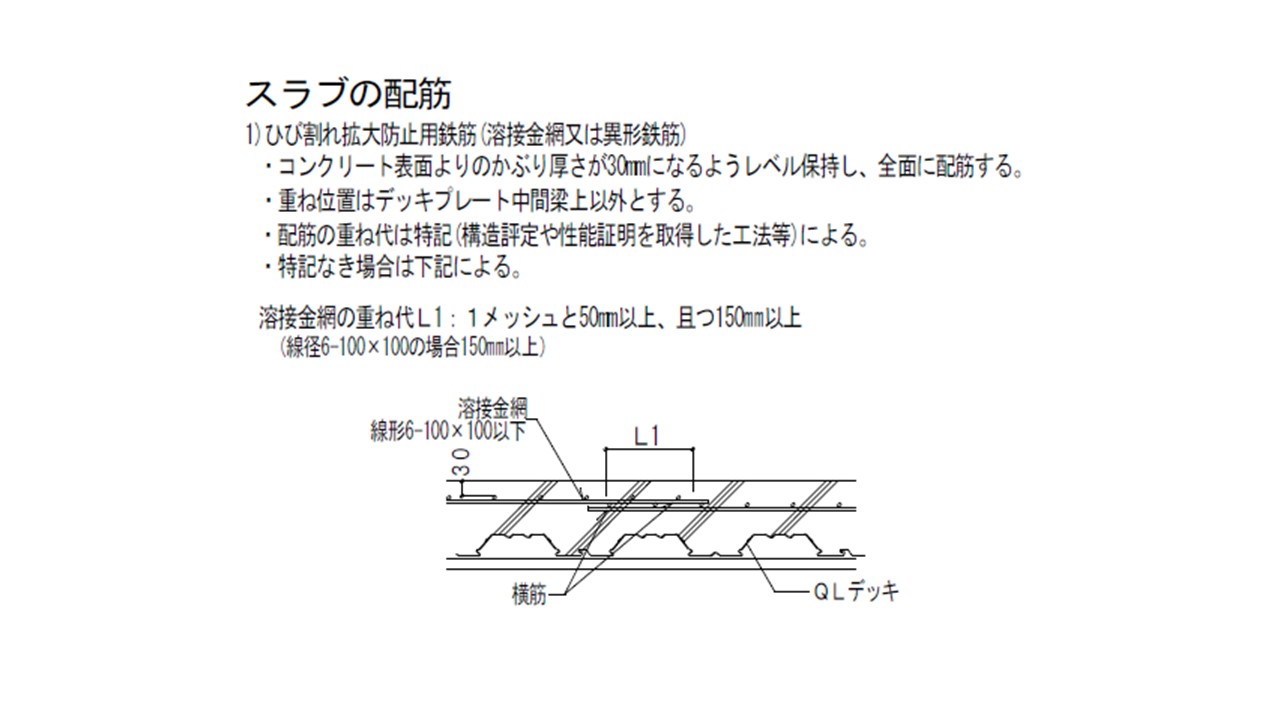

重ね代はかぶりが小さくなるので注意する

異形棒鋼の重ね継手と同じように、ワイヤーメッシュも重ね代を確保しなくてはなりません。

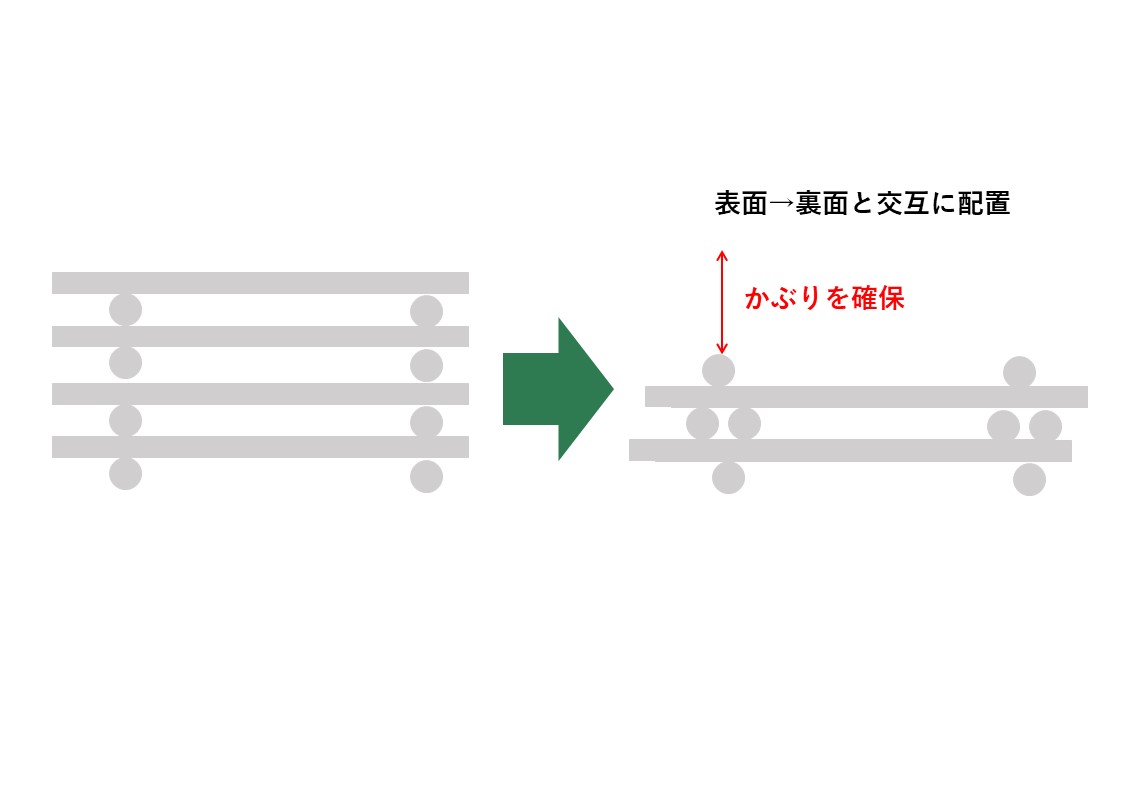

ワイヤーメッシュを重ねると4枚が1カ所に重なる箇所が出てきてしまうため、適切なかぶりを確保するためにはワイヤーメッシュの裏面と表面を交互に配置する必要があります。

山上40mmのスペーサーを使用する

ワイヤーメッシュの重ねの影響でかぶりが少なくなることを防ぐため、高さが40mmのスペーサーを使用しましょう。

開口、柱回りは切断する必要がある

開口や柱がある場合は、ワイヤーメッシュを切断して敷き込む必要があります。

ワイヤーメッシュを切断できるカッターを準備しておきましょう。

補強筋について

ワイヤーメッシュの施工の際はひび割れ防止のために補強筋を配置するのが一般的です。

補強筋の施工についても見ていきましょう。

大梁補強筋

大梁の上部にはD10の補強筋を@200程度で配筋するのが一般的です。

柱回りの補強筋

一般的に、柱回りの補強筋はワイヤーメッシュの下部に配置します。

その為、ワイヤーメッシュを敷き込む前にあらかじめ柱付近に補強筋の材料を配っておきましょう。

ワイヤーメッシュを敷き込んだ後では、ワイヤーメッシュの下側に補強筋を敷き込むのは大変な作業になってしまいます。

鉄筋屋がワイヤーメッシュを別途工事にする理由

ワイヤーメッシュの施工の積算・見積りは、一般的には鉄筋屋さんが行います。

しかしながら、鉄筋屋さんが「ワイヤーメッシュは別途工事」とする場合も多いです。

施工は単純だが、大人数が必要になる

上記の通り、ワイヤーメッシュの施工はポイントを押さえればそんなに難しくありません。

問題なのは、施工にかける人数です。

ショッピングセンターや商業施設におけるワイヤーメッシュの施工となると、10,000㎡以上になるケースもあります。

民間工事の場合、工期も短く限られている為、ワイヤーメッシュの施工には大人数取り掛かる必要があります。

施行範囲が広大であればあるほど、大人数で施工に取り掛かる必要がありますが、人材が不足している場合は別途工事にされてしまう事もあります。

単価しだいで他の基礎工事と比較すると優先度が劣ってしまう場合もある

まとめ

この記事では、ワイヤーメッシュの施工ポイントについて解説しました。

意外にも多くの施工ポイントがあるので、若手技能者の方は効率的な施工ができるように参考にしてください。