横浜国立大学理工学部建築都市環境系学科卒

一級鉄筋技能士

唎酒師

狂人のごとく特定の分野、中小企業を理解し、国の補助金を獲得します。最近は中小企業のM&Aにも挑戦中

鉄筋積算業務に携わる方は、基本となる構造図だけでなく、特記仕様書やハイベースの仕様書など、すべての関連資料を読み込んだうえで、構造計算に適合する形で鉄筋を正確に拾い出す必要があります。

この作業は、熟練した技術者にとっても非常に負担が大きく、気の抜けない工程です。

「いつもと同じ設計だから問題ないだろう」と思い込んで進めてしまうと、後の配筋検査で思わぬ指摘を受けるケースも少なくありません。

実際に弊社でも、柱筋の「足の長さ」に関して仕様の見落としが発覚し、危うくすべての鉄筋加工を誤った設計で進めてしまうところでした。

こうした「設計図の書き方」は、設計事務所の裁量に大きく左右されることが多く、人手不足に悩む鉄筋加工業者にとっては、非常に無駄で非効率な負担となっています。

個人的には、このような細かなケアができない設計者のような技能者にはなりたくない、と強く思います(‘ω’)

目次

柱筋の足の長さは150mm以上?10d以上?

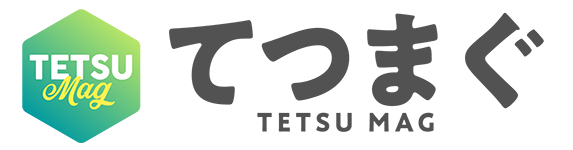

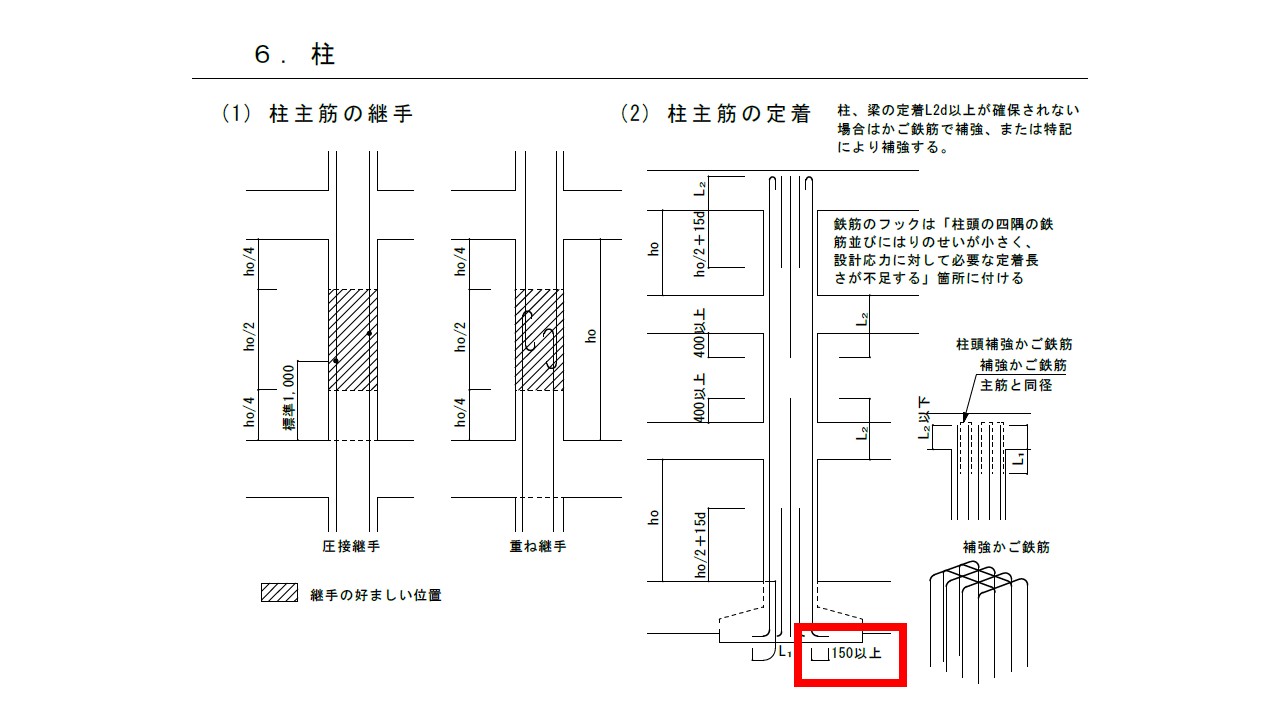

柱筋の足の長さに関して、以前は「150mm以上」という規定が一般的でしたが、最近では「10d以上」(dは鉄筋の径)と記載されるケースも増えています。

これにより、長年「150mm以上」で対応していた熟練者が、うっかり別の条件を見落としてしまう事例が増えているのです。

複数のページに柱筋の長さについて言及しているページが存在する

厄介なのは、これらの条件が複数の図面・仕様書にまたがって記載されている点です。

たとえば構造図には「150mm以上」、ハイベースの仕様書には「10d以上」と記載されていた場合、後者を優先して配筋しなければ、検査に通らない可能性があります。

熟練者の中には、柱筋の足はベース筋に結束できる程度の長さであればOk(なんとなく150mm以上)、と認識している方もいるのではないでしょうか?

熟練技能者でも見落としてしまう事もある

人材不足の中では、このような若手技能者の設計理解力の差が、現場にとって重大なリスク要因となります。

特に、近年では即戦力を求められる状況が続いており、図面の細部まで目を通す習慣が未形成のまま現場に出される若手も少なくありません。

「なぜこの配筋条件なのか」を深く理解しないまま作業が進められ、結果として設計ミスや手戻りが発生しやすくなっているのです。

熟練者であれば、「図面をよく読みこむ癖」が付いており、この癖のおかげで誤った設計を行うリスクを小さく制御できています。

しかし、若手技能者はこのようなリスクヘッジ能力を身に着けるのに時間がかかります。

このような背景からも、「ベテランの経験に頼る」従来型の教育・運用体制は、限界にきていると言えるでしょう。

設計事務所の当たり、外れ

設計の品質も、実は現場に大きな影響を与えています。

地場ゼネコンとスーパーゼネコンの現場では、予算もスケジュールも作業環境もまったく異なります。

しかしながら、両者を同じように設計する設計者が少なくないのが実情です。

建設業の多重下請構造の深刻な構造の問題 設計者が悪いわけではない

設計事務所の担当者が、下請け企業の金銭的・人的リソースを把握していることはほとんどありません。

彼らは図面の正しさや安全性だけを重視し、実際に現場で加工する側の負担には無関心なことが多いのです。

その結果、「こんな厳密な配筋がこの単価でできるわけがない」といった矛盾が、現場に丸投げされてしまいます。

設計者個人が悪いわけではないかもしれません。

しかし、現場実情を理解しようとしない設計体制そのものが、熟練者の離職や技術の継承不足を加速させる原因となっているのは事実です。

設計者は現場経験を5年必須にすればいい

なぜ設計者はあんなに高飛車なのでしょうか?

全員がすべて「東大工学部の優秀な方」なのでしょうか?

自分の偏った考えを他人に強制的に押し付け、その行動が業界全体の人材不足の原因になっていることを理解していない人間が優秀なわけがありません。

極論ですが、設計者は現場経験を5年以上必須にすれば良いと思います。

そうすれば、他人の気持ちがわかる「優秀な設計者」になれるのではないですかね(ニッコリ)

「鉄筋はハリガネじゃねーんだよ!」という罵声を現場で聞くことも無くなるでしょう。

ドメイン知識+AIによる業務革新方法を着想・提案・実装できるAI人材になるために

このようなAIの実装には、熟練者の技能のデータ化が不可欠です。

たとえば、ベテランが現場で蓄積してきた「図面の読み解き方」や「仕様書の注意ポイント」といった暗黙知を、デジタルデータとして整理・構造化することで、AIがその判断基準を学習・活用できるようになります。

言い換えれば、AIは経験者の“判断のクセ”を標準化・再現する装置とも言えます。

ただし、AI導入は単なるツール選定では終わりません。

現場の実務にフィットしたAIの活用方法を理解し、業務フローの中にどう組み込むかを考え、実装していく力が必要になります。

これには、現場経験者自身がデジタルリテラシーを身につけ、AI技術を“道具として使いこなす”AI人材となることが大前提です。

こうした現場の変化に対応し、AIを活かした積算・配筋の新しい形を学びたい方にはてつまぐ監修のUdemy講座をぜひチェックしてみてくださいね!